Histoire de la cathédrale

La première église de Coutances

L'antique Cosedia gauloise, dont le peuple était les Unelles, devint au IVe siècle une cité romaine importante sous Constance Chlore qui lui donna son nom de Coutances (Constantia).

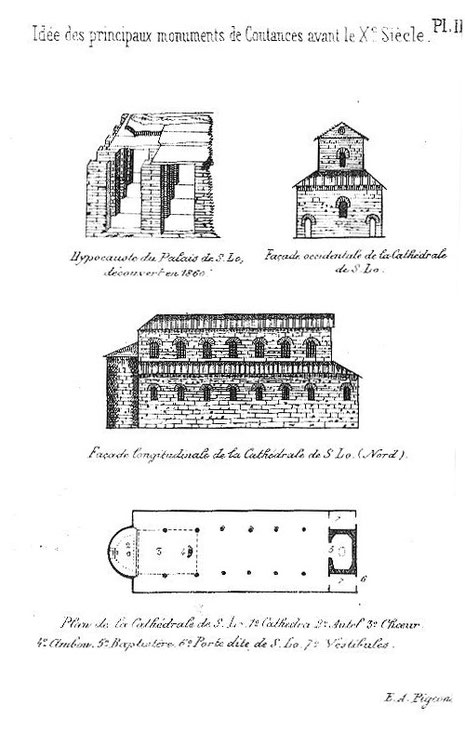

C'est vers 430 que Saint Ereptiole, évangélisant le peuple païen local, aurait construit une église, sans doute en bois, de type basilical à une

seule nef, sur le lieu d'un temple gallo-romain (voir ci-contre le plan imaginé par l'abbé Pigeon).

Cette première basilique aurait été détruite par les Normands vers 866.

La cathédrale romane

Ce n'est que vers 1030 qu'une nef "dans le style roman le plus pur" commença à être construite par Robert, ex-évêque de Lisieux ; mais il décédait en 1048 et ce sera donc Geoffroy de Montbray,

évêque à sa suite, qui contribuera à l'édification de la cathédrale romane, en pierre de granit du pays, achevée dans la deuxième moitié du XIe siècle. Les fils de Tancrède de Hauteville

contribuèrent par leurs exploits et richesses ramenées de Calabre (futur royaume de Sicile) au financement des travaux, et leurs "sept statues ornèrent le portail nord en signe de reconnaissance"

(J. Toussaint).

Guillaume le Bâtard, dit le Conquérant, aida aussi puisque Geoffroy de Montbray participa à la conquête de l'Angleterre. Le 8 décembre 1057, la cathédrale fut consacrée, quelques années avant la

bataille d' Hastings (1066). Une période "d'éclat et de prospérité" débutait pour le diocèse de Coutances. "Cette cathédrale romane était de dimensions... égales à la construction gothique qui

subsiste, d'après les nombreux vestiges qui en restent" (J. Toussaint).

La cathédrale gothique

Il est maintenant quasiment certain que ce n'est pas cette cathédrale de Geoffroy de Montbray que nous pouvons encore admirer de nos jours. Les nombreuses études contradictoires sur

l'édifice actuel aboutissent à un consensus quasi unanime quant aux dates mais retenons l'essentiel.

La forme globale est restée, mais habillée du nouveau style, dit gothique, au début du XIIIè siècle. Chaque tour romane subsiste au cœur de chaque tour gothique de façade, le mur extérieur roman

du vaisseau se repère dans les tribunes romanes au-dessus des bas-côtés gothiques. Mais nulle trace romane dans le chœur et le transept.

C'est à l'évêque Hugues de Morville (1208-1238) que l'on doit la réédification de la cathédrale dans son style ogival.

La cathédrale romane n'aurait pas été détruite par un incendie (1218) mais remaniée bien avant (dès les toutes premières années du XIIIe) à l'aide des découvertes récentes en maçonnerie (croisée d'ogives notamment et poussées renvoyées sur les piliers par l'intermédiaire des arcs-boutants) , comme à Lisieux (1170-1195), Laon (chœur terminé en 1180), Soissons (1170-1205), Saint-Étienne de Caen auparavant, mais aussi Bourges (chœur entre 1200 et 1214), Le Mans (1175-1220), Chartres (depuis 1194), Rouen (début XIIIe siècle) et, plus proches, les abbayes de Savigny-le-Vieux, de Hambye et la merveille du Mont-Saint-Michel. Des analogies sont évidentes entre les cathédrales de Coutances, Bayeux et Le Mans (le chœur). Ce style gothique permettait d'inonder les édifices de lumière, d'aller toujours plus haut, et ainsi d'évoquer la tension vers la Jérusalem céleste. Coutances reste un modèle en caractéristiques normandes, par exemple la "galerie normande" de circulation située au pied des fenêtres hautes, mais aussi le plan et l'élévation en trois niveaux.

Le nouveau matériau utilisé était de la pierre calcaire de la région d'Yvetot, près de Valognes, pierre claire plus facile à travailler, charriée sur des traînes à bois. La nef fut bâtie en une

seule campagne, ainsi que les tours enchâssant piliers et tours romans. Les éléments probants de cette première partie : les tailloirs sont carrés dans la nef, au lieu d'être ronds dans le chœur

; il n'y a pas dans la nef de lierne reliant les clefs de voûte des ogives. Tailloir rond, corbeille aux crochets débordants, base polygonale ou arrondie des colonnes sont à dater du deuxième

tiers du XIIIe siècle. On voit aisément que les chapiteaux de la salle des hôtes de l'abbaye du Mont-Saint-Michel et ceux du chœur de la cathédrale de Coutances sont de la même

époque.

Peut-être que le chœur et son double déambulatoire, construits à partir du chevet, puis la reprise du transept avec son audacieuse tour-lanterne octogonale reposant "dans le vide" sur un

piétement de quatre piliers, étaient achevés sous Hugues de Morville (mort en 1238 et inhumé dans cette partie), mais les avis des historiens divergent.

Une seconde campagne de construction, de 1251 à 1274, sous l'épiscopat de Jean d'Essey éleva, si ce n'est le chœur et le transept, du moins la façade occidentale englobant les tours romanes,

l'ornant de la célèbre "galerie des roses", et surmontant chaque tour romane de deux flèches purement gothiques, lui donnant un "élan vertical gigantesque" avec des flèches plus petites appelées

fillettes et des pinacles reposant sur de très fines colonnettes. Les chapelles latérales du côté nord ont sans doute aussi été construites sous Jean d’Essey. Un cloître aurait été ajouté contre

le côté nord, disparu après le siège de 1356.

Une troisième et dernière campagne construisit les chapelles latérales, au moins côté sud, sous l'épiscopat de Robert d'Harcourt (1291-1325) et Sylvestre de la Cervelle (1371-1386) ajouta la

chapelle du chevet appelée Circata, dédiée alors à la Vierge.

Au XVIe siècle, les Huguenots pillèrent la cathédrale, détruisant le mobilier et de nombreux vitraux. Au XVIIIe siècle, ce seront le jubé et les tombeaux du chœur qui disparaîtront, et sous la

Révolution les sculptures extérieures des Tancrède furent détruites.

Heureusement, les bombardements de 1944 ont épargné en grande partie la cathédrale, restée au milieu des ruines, avec seulement des dégâts au portail sud et sur les toitures.